製造業における現場作業の標準化・品質の安定には、「作業手順書」の整備が不可欠です。本記事では、誰でも同じ品質で作業を再現できるような「伝わる」作業手順書を「効率的に」作成する方法を解説します。現場の改善・属人化の解消に役立つノウハウをぜひご活用ください。

目次

作業手順書とは?製造業における役割

作業手順書とは何か

作業手順書とは、現場での作業を標準化し、誰が担当しても一定の品質で作業完了できるようにするための文書です。実際の作業のステップや注意点などを明文化し、新人教育や品質管理のために使われます。年齢や経験に関係なく、すべての作業者が同じ手順で安全かつ効率的に作業できるよう支援することが目的です。

また、類似のドキュメントに作業標準書がありますが、こちらは作業全体の流れ・動線・時間の可視化などの、もう少し広い範囲を対象としています。作業者の動線や手待ち時間を可視化して改善活動に活用します。

ISO9001における作業手順書の位置づけとしては、品質に影響する作業や教育・訓練に必要な作業について文書化するようにと記載されています。特に「製品やサービスの品質に影響を与える作業」については、手順を明確にし、再現性を確保することが必須です。

製造業における作業手順書の役割

製造業においては、製品の品質を担保することが事業継続の前提です。そのため、作業手順書は次のような具体的な役割を担っています:

- ・作業のミスやばらつきを防ぐ

- ・新人や異動者の早期戦力化

- ・教育コストの削減

- ・品質トラブルの予防

たとえば部品の組み立てを行う現場では、以下のような内容が作業手順書に記載され、現場のノウハウや暗黙知を形式知として蓄積・共有する役割も果たします。

- ・部品の組み立て手順(ねじの締める順番や本数)

- ・品質検査時のチェック項目や測定方法

- ・使用する工具や材料、作業時の注意点

品質・安全・生産性を支えるドキュメントとしての価値

作業手順書は品質や安全を守るだけでなく、作業効率を上げるためにも有効です。熟練者の作業を見える化し、ベテランの知見を再現可能な形で残せるため、作業の平準化が進みます。これは、生産性向上やミスの削減、教育工数の低減にもつながります。

現場が困っている!手作業の手順書作成の限界

手作業による作業手順書の作成方法

従来の作業手順書は、ExcelやWordで文章を打ち込み、写真を貼り付けて作る方法が一般的です。 時間と手間がかかりますが、現場で実作業を撮影し、それを文章で補足しながらまとめます。

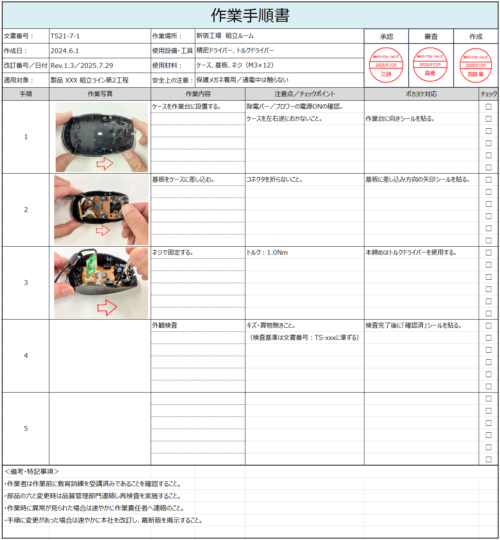

例としてよくある形式のネジ締め工程の作業手順書のサンプルを作ってみました。

まずは文書番号や使用する工具、材料などの基本的な情報を記載します。文書番号の採番や版数の管理についてはあらかじめ決めておいたルールに従うようにします。似ている手順書をコピーして作ったら前の情報が残っていた、といったことがないように注意が必要です。

メインとなる作業内容については、過不足なく情報を盛り込みます。初めて現場に入る担当者が戸惑うことなく作業完了できるよう、文章だけではなく写真やイラストを添えましょう。複数種類のねじや似た形のパーツなどを使用する場合は、型番を明記したり色や形状が分かるような画像を載せたりしておくと確認がスムーズにできます。

作業が正しく完了したか、抜け漏れなくチェックされたかどうかも分かるようにしましょう。

現場でよくある課題:更新の手間・曖昧さ・属人化

作業手順書の作成・運用の両面で課題を感じる企業は少なくありません。以下のようなケースに心当たりはありませんか?

写真と文章だけでは伝わらない作業内容

ベテラン社員が当たり前にやっている作業を文字化しようとすると時間がかかる場合があります。どんなに丁寧に書いたとしても、文章に専門用語や略語が含まれていると最初は理解できないことがあるかもしれません。

また、写真は実際の現場で撮影していても、静止画なので作業の動きや順序が伝わりにくく、見えない部分を確認できません。特に初めて作業する人にとっては不親切に感じられるかもしれません。

新人教育や多拠点展開時の情報伝達の難しさ

全くの未経験者や、他拠点へ展開する際は配慮が必要です。作業者が変わるたびに一から説明を行うのは、業務の負担となりがちです。

さらに、拠点ごとに作業スペースや動線が異なると、手順の統一が難しくなり、結果として品質の安定性を損なうリスクがあります。

記載ミスや見落としがトラブルの原因に

作業者が慎重に作業をしているつもりでも、現場での確認が不十分だと誤記や抜け漏れが原因で作業ミスが発生します。実際の作業だけではなく、確認が間違いなく完了できるよう、チェックリストは工夫しましょう。

特に中小企業は属人化が起きやすい

人材が限られている中小企業では、「あの人しかわからない」状態になりがちで、標準化が進みにくいのが実情です。耳の痛い話ですが、「あの人がわかっていれば仕事が回るから」と作業手順書の作成は後回しになってしまいます。「あの人がいなくなった」ときのことも考えておくべきです。

筆者も自分の担当作業を引き継ぐ際に手順書を用意しておらず、口頭での説明になってしまって後悔したことが何度もあります。反省しながらこの記事を書いています。

分かりやすい手順書を作るための実践ポイント

ゼロから作り始まると大変ですから、無料で配布されているテンプレートを探してみましょう。それをカスタムしていくと手間を減らせます。

現場フィードバックを活用する方法

まずはバージョン0の作業手順書でトライアル運用してみてください。一度作ったら終わりではなく、実際の現場で運用してフィードバックをもらい、改善を繰り返すことが大切です。製品の仕様変更や新しい作業者が入ったときが見直しのチャンスです。

5W1Hとチェックリストの活用

「誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どうやって」の5W1Hを意識し、チェックリスト形式で記載することで、抜け漏れを防げます。フォーマットをシンプルなものに統一しましょう。あれこれ心配して長々と書くよりも、過不足のない端的な指示の方が正しく伝わるものです。

手作業による作業手順書作成の特徴

ここで、手作業による作業手順作成の特徴をまとめてみます。

| 項目 | 手作業 (Excel/Word+写真) |

|---|---|

| 初期導入コスト | ◎ ほぼ不要 |

| 操作の難易度 | ◎ 誰でも扱える |

| 作成の工数 | △ 写真撮影・文章編集に工数がかかる |

| 視覚的なわかりやすさ | △ 静止画と文章では限界がある |

| 設計変更への対応 (更新性) | △ 毎回撮り直し・手作業修正で工数がかかる |

| 属人性・品質のばらつき | △ 担当者の表現力に依存 |

| 多言語対応 | △ 翻訳が必要 |

| 作成ファイルの管理 | △ ファイル分散・更新漏れのリスク |

| 再利用性・テンプレート化 | △ 都度作り直すことが多い |

| 社内展開・標準化しやすさ | △ 担当者に依存 |

3Dデータ活用で作業手順書はこう変わる!

3D CADを使って設計しているなら、3Dデータを利用できる環境であるなら、手作業での作業手順書作成から卒業しましょう!

3Dデータを利用した効率化

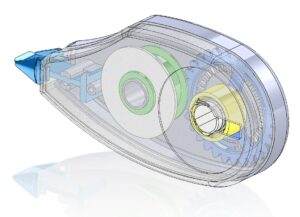

3Dデータを利用すれば、実際の製品が手元になくても問題ありません。現場での作業を邪魔することも、写真撮影のスキルも必要なく画像を作成できます。モデルをレンダリングして本物に近い素材の見た目に仕上げられますので、現状よりクオリティを上げられる可能性があるのではないでしょうか。

3Dモデルによる理解促進と、作業ミスの低減効果

CADで作れるアニメーションや回転・分解表示などを活用すれば、文章で説明するよりも直感的に理解できる「見える化」が可能です。部品の動きや作業の意図、注意点等をより正確に伝えられ、ミスや事故の予防にもつながります。

3Dデータ活用のデメリットと解決

3Dデータを活用すれば視認性や精度が向上しますが、運用には課題も伴います。

- ・作業手順書の作成担当者がCADを扱えない場合、設計者の手を借りる必要がある

- ・設計変更時のデータ更新・整合性の維持の必要性がある

- ・最新データの管理にPDMを導入する場合はコストや教育がハードルになる

このような課題を解決する手段として、SOLIDWORKS Composerなどのツール活用が注目されています。

細かく見ていきましょう。

データの更新とバージョン管理

作業手順書の作成は、設計担当者以外の部門が担うケースも多く見られます。その場合、3D CADを扱えないことから、設計者に都度画像やデータの出力を依頼する必要が生じます。これにより、設計業務に支障をきたしたり、意図が正確に伝わらず再作成が発生したりなど、作業効率の低下を招くこともあります。

また、設計変更があった場合に最新データの特定が難しく、誤ったバージョンをもとに手順書を更新してしまうリスクも存在します。PDM(製品データ管理)システムを導入することで、こうしたバージョン管理の工数を大幅に削減できますが、初期費用やライセンスコストが課題となることも少なくありません。

SOLIDWORKSユーザーならSOLIDWORKS Composer導入を!

SOLIDWORKSをお使いなら、SOLIDWORKS Composerを使うと更に効率良く技術文書を作成できます。

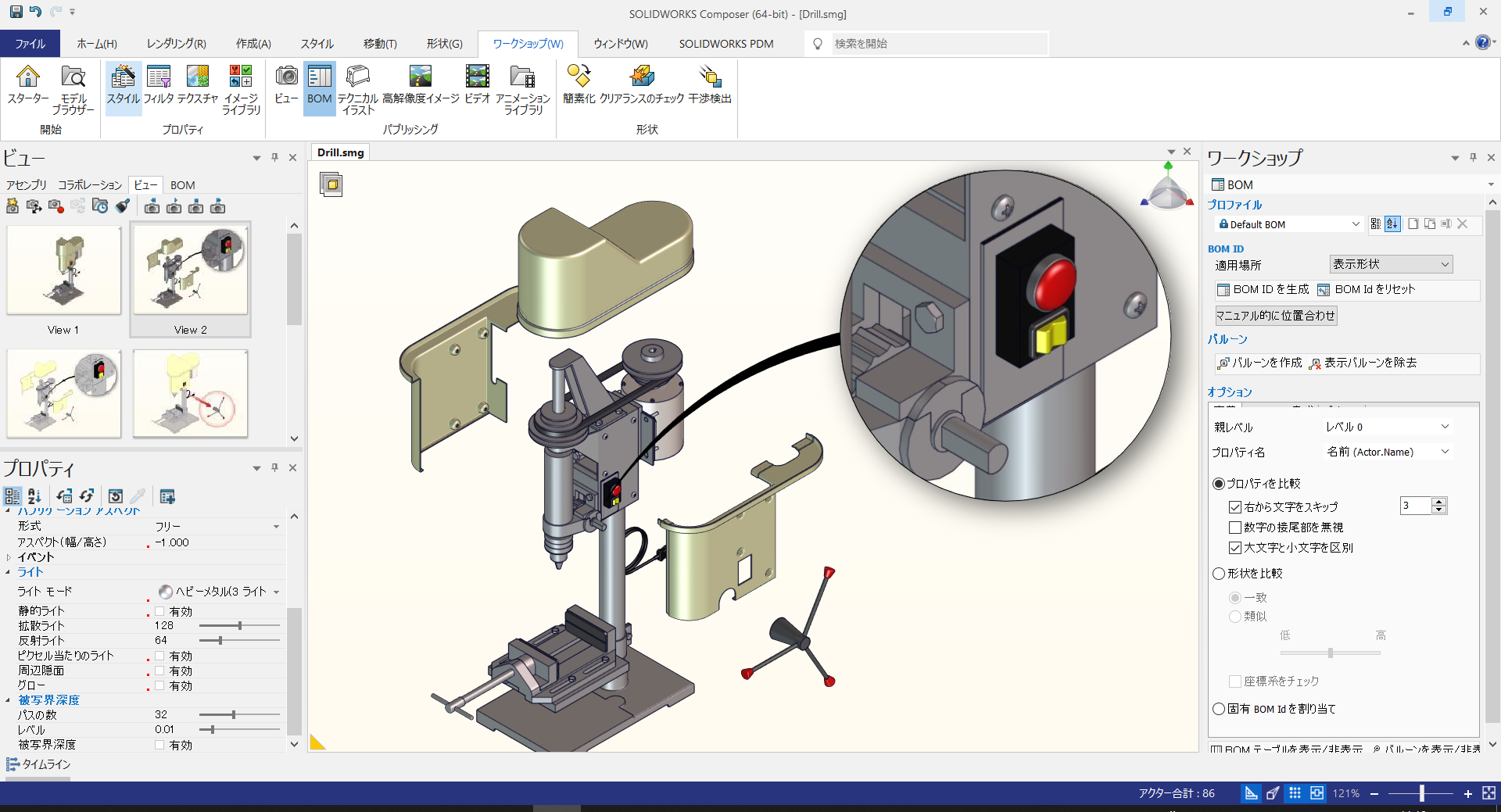

SOLIDWORKS Composerは、CADデータから製品ドキュメント作成用のテクニカルイラスト(ベクター画像)やアニメーションを生成するのが得意です。設計者以外の方が使うことを想定しているため、CADの操作スキルがなくても簡単に扱えるように工夫されています。設計データから直接イラスト図やアニメーションを作成でき、最新データとの連携も容易です。次の章で具体的な利用シーンをご紹介します。

手作業と3Dデータ活用による作業手順書作成の比較

既に3D CADを扱える人材がいるならば、手作業から3Dデータを活用した作業手順書の作成への移行は操作習得に時間をかけずに済むため、ハードルが低いのではないでしょうか(ただし、CADユーザーに画像作成の依頼を受ける余裕がある場合)。

| 項目 | 手作業 (Excel/Word+写真) | 3Dデータ活用 (CADのスクショ活用) |

|---|---|---|

| 初期導入コスト | ◎ ほぼ不要 | ○ CADが必要 |

| 操作の難易度 | ◎ 誰でも扱える | △ CAD操作に慣れが必要 |

| 作成の工数 | △ 写真撮影・文章編集に工数がかかる | △ スクショ加工が都度発生 |

| 視覚的なわかりやすさ | △ 静止画と文章では限界がある | ○ モデルのスクショで伝わりやすい |

| 設計変更への対応 (更新性) | △ 毎回撮り直し・手作業修正で工数がかかる | ○ モデルの再スクショ・再加工が必要 |

| 属人性・ 品質のばらつき | △ 担当者の表現力に依存 | △ CAD知識がある人に依存しがち |

| 多言語対応 | △ 翻訳が必要 | △ 説明のテキストは翻訳が必要 |

| 作成ファイルの管理 | △ ファイル分散・更新漏れのリスク | ○ モデルと画像を適切に管理すれば対応可 |

| 再利用性・ テンプレート化 | △ 都度作り直すことが多い | ○ パターン化すればある程度可能 |

| 社内展開・ 標準化しやすさ | △ 担当者に依存 | △ CAD利用者間では共有しやすい |

SOLIDWORKS Composerは使いやすい!作業手順書作成の時短効率化

CADデータとの連携による半自動化

SOLIDWORKSで設定している部品の名前や構成情報をそのままComposerが使うことができます。設計変更された内容も引き継いでテクニカルイラストを作成できるため、手作業に比べて圧倒的な早さで作業手順書に必要な素材が完成します。

イラスト図やアニメーションで伝わる手順書を作成

見るだけで理解できるビジュアルを活用すれば、教育時間の短縮や多言語対応もスムーズになります。実際の部品を写真に撮る場合、作業をする対象の部分が隠れて見えないということもあると思います。SOLIDWORKS Composerでは、手前にある部品を半透明にして、必要な部分を見せられます。

非エンジニアでも扱いやすい操作性

CADの専門知識がなくても直感的に操作できるUI設計になっているため、現場担当者自らの更新も可能です。試しに非エンジニアである筆者がSOLIDWORKS ComposerのHelpを見ながら静止画と動画を作ってみました。

手前のパーツの色や透明度を変えたり、自動でパーツ名を表示させたり、注目してほしいところに丸や矢印のアイコンを出したりと、色んなことが簡単にできました。モデルを回転させるとアイコン等もそれに連動して動くのが良くできているなと思いました。

動画は手前のパーツを外すだけの簡単なものですが、動き始めと終わりのタイミングを指定して、動かす距離と方向にマウスでドラッグするだけでした。これならCADを扱えなくてもできそうです。

もっとちゃんと作り込めば、このような図が作れます。

変更管理・更新性の高さがもたらすメリット

実際に部品の写真を撮って作業手順書を作成していると、設計変更のたびに写真を撮りなおして差し替えるのに工数がかかります。

SOLIDWORKS Composerなら、設計変更にも柔軟に対応でき、実際の物がなくても画像を作成できるため、最小限の工数で常に最新版の作業手順書を保てます。これにより現場の混乱を未然に防ぎます。

Composerを活用したときと、その他の場合の作業手順書作成の比較

最後に、手作業、3Dデータを活用、SOLIDWORKS Composerを利用の3パターンの作業手順書の作成について、特徴を表にまとめてみます。比べてご覧ください。

| 項目 | 手作業 (Excel/Word+写真) | 3Dデータ活用 (CADのスクショ活用) | CAD+Composerなど専用ソフト活用 |

|---|---|---|---|

| 初期導入コスト | ◎ ほぼ不要 | ○ CADが必要 | △ Composer等の専用ソフトが必要 |

| 操作の難易度 | ◎ 誰でも扱える | △ CAD操作に慣れが必要 | ○ Composerは非エンジニアでも扱いやすい |

| 作成の工数 | △ 写真撮影・文章編集に工数がかかる | △ スクショ加工が都度発生 | ○ 少ない工数で高品質な図や動画を作成 |

| 視覚的なわかりやすさ | △ 静止画と文章では限界がある | ○ モデルのスクショで伝わりやすい | ◎ アニメーションや分解図で直感的に伝わる |

| 設計変更への対応 (更新性) | △ 毎回撮り直し・手作業修正で工数がかかる | ○ モデルの再スクショ・再加工が必要 | ◎ CADとリンクし更新もスムーズ(PDM連携でさらに◎) |

| 属人性・ 品質のばらつき | △ 担当者の表現力に依存 | △ CAD知識がある人に依存しがち | ○ 作成ルールを決めれば平準化しやすい |

| 多言語対応 | △ 翻訳が必要 | △ 説明のテキストは翻訳が必要 | ◎ 言語依存が少なく、見れば分かる |

| 作成ファイルの管理 | △ ファイル分散・更新漏れのリスク | ○ モデルと画像を適切に管理すれば対応可 | ◎ プロジェクト単位で一元管理できる |

| 再利用性・ テンプレート化 | △ 都度作り直すことが多い | ○ パターン化すればある程度可能 | ◎ 部品情報など自動取得もでき再利用性が高い |

| 社内展開・ 標準化しやすさ | △ 担当者に依存 | △ CAD利用者間では共有しやすい | ◎ 誰でも閲覧しやすく教育展開もしやすい |

それぞれの特長を踏まえて、シチュエーション別にどの方式が向いているかは以下のようになります。

| シチュエーション | 向いている方式 |

|---|---|

| 小規模・低予算・ドキュメント経験者が少ない | 手作業(Excel/Word) |

| CADが整備されていて、簡易な視覚資料で十分 | CADスクショベースで手順書作成 |

| 技術継承/グローバル対応/更新頻度が高い場合 | CAD+Composerなど専用ソフト導入 |

中小製造業こそ押さえてほしい3Dデータ活用のポイント

デジタル化が進む中で求められる「伝わる作業手順書」

製造業全体のデジタル化が進むなか、情報伝達手段としての手順書の見直しが必要です。図や動画を使った「誰でも」「見てわかる」形式が求められています。

海外拠点・多国籍人材への対応

言葉や文化の壁を越えるためには、視覚的な情報が非常に効果的です。特に3Dデータを使った作業手順書は、グローバル展開時に品質を保証するために有効となります。

熟練作業者の知見を3Dの手順書で蓄積・継承

属人化していた職人技も、動画や3Dアニメーションにして保存することで、次世代に効率よく伝えられます。人材の確保が難しくなってきている昨今、今ある知見を形にして残しておくことは急務と言えます。

SOLIDWORKS Composerを使うには?

SOLIDWORKSやSOLIDWORKS Composerを活用した業務改善をご検討中の方は、ぜひテクノソリューションズへご相談ください。

「まずは一度、実際にComposerを触ってみたい」「既存手順書をアップデートできるか見てほしい」といったご相談も大歓迎です。製品の導入だけでなく、トレーニングやサポートなどお客様の現場に寄り添ったご提案をいたします。

SOLIDWORKS Composer 関連WEBセミナーのご案内

設計だけじゃない!製造プロセス全体で活躍する3Dデータの可能性

製造業における3Dデータの役割は、設計図面を超えて、製造プロセス全体に広がっています。

今や3Dデータは、製品開発の初期段階から、調達、加工、組立、品質管理、保守・メンテナンスに至るまで、あらゆる工程で活用される“共通言語”となりつつあります。

本セミナーでは、3Dデータを単なる設計ツールとしてではなく、製造現場の課題解決や業務効率化、品質向上、さらにはDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の鍵として捉え、その活用方法をご紹介します。

「設計部門以外でも3Dデータを活かしたい」「現場のDXを加速させたい」「活用事例を知りたい」

といった方にとって、実践的なヒントが満載の内容です。

3Dデータをもとに組立て指示書や作業指示書、パーツリスト等の技術文書の中で使われる画像を作成する際に困られていませんか。

分解図作成やアニメーションもCADより圧倒的に簡単に行うことができ、設計変更にも即座に対応できます。3Dデータを活用した技術文書用の画像作成についてご紹介します。

「その3Dデータ、まだ設計だけで使ってるの?

設計 加工 製造 営業 みんなで活用しよう! 【技術文書作成編】」

【概要】

日時:8/29(金)14:00~14:45

費用:無料

場所:Zoom(お申し込み後にURLをご案内いたします)

こんな方におススメ

・分かりやすい組立指示書を効率よく作成したい

・分解や組立てのアニメーション作成に苦労している

・テクニカルイラスト作成に手間や時間がかかっている